Mujeres miskitas desplazadas en Costa Rica: sobrevivir entre la violencia y la esperanza

**Huyeron de la violencia, del hambre y del olvido. Ahora intentan reconstruir sus vidas en un país que les da refugio, pero no siempre las protege.

María* recuerda el día que todo se rompió. Los colonos armados llegaron a su comunidad en el Caribe Norte de Nicaragua y asesinaron al esposo de su madre. No hubo tiempo para el duelo, ni siquiera para enterrarlo. La familia tuvo que huir esa misma noche, perseguida además por la policía por razones políticas. Dejaron Bilwi con lo puesto y cruzaron la frontera hacia Costa Rica, donde hoy intentan empezar de nuevo, aunque el dolor siga latente.

«Hace mucho tiempo a mi mamá le asesinaron al esposo los colonos. En el año 2015 o 2017 los colonos entraron a asesinar a varias personas y asesinaron a su esposo, desde esa fecha ella dejó de llegar a la comunidad, no vio enterrar a su esposo», relata una de las 678 mujeres que participaron en un mapeo presentado por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), junto al Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) y la organización de mujeres miskitas Insin Mairin Asla takanka kupia kumi Muskitia Nicaragua (IMATKUMN).

El estudio «Mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica: lo que sienten, lo que piensan y lo que han vivido» recoge las voces, los miedos y también la capacidad de resistir de estas mujeres, más del 90% miskitas, procedentes principalmente de Bilwi (64%) y Waspam (27%). La investigación se realizó entre agosto y octubre de 2025 en cuatro localidades de San José: Pavas, Alajuelita, Purral y La Carpio.

«Sobre la situación de las mujeres indígenas, hay muchas cosas que hablar sobre lo que siente, lo que piensa y lo que ha vivido», señala una de las participantes en los diálogos organizados como parte de la investigación.

Para estas mujeres, dejar su tierra no fue una decisión, fue una necesidad. El 27.6% salió por dificultades económicas; el 23.1% por miedo; y el 21.6% por la violencia directa de los colonos que desde hace años invaden los territorios indígenas con total impunidad. Otras huyeron de la persecución política del régimen Ortega-Murillo (12.2%) o de la violencia dentro de sus propios hogares (5.3%).

El flujo migratorio se ha intensificado dramáticamente: el 53.1% llegó entre 2023 y 2025, en los años más duros de la represión, cuando Nicaragua se convirtió en un lugar donde disentir, ser indígena o simplemente estar en el lugar equivocado podía costarte la vida.

Entre la precariedad y la resistencia

Hoy, el 48% de estas mujeres vive en precarios sin servicios básicos, en casas improvisadas de zinc y madera, sin agua potable ni electricidad estable. «Los niños se van para clase con lodo… nosotros sufrimos por agua y luz. Aquí todo hay que pagarlo, y si no se trabaja, no se come», cuenta una de ellas.

María Lucía Denis Molina, mujer indígena refugiada en Costa Rica y parte del grupo de 12 encuestadoras que fueron casa a casa recopilando la información, describe lo que más le conmovió: «Lo más impactante fue el ambiente donde viven día a día, al escuchar que con frecuencia sufren actos de racismo y discriminación, ya sea por su lengua natal, por su color de piel, por no saber desenvolverse bien con el idioma castellano y suelen ser excluidos en los servicios de salud y educación. Pensar cómo vienen a sufrir en un país donde tienen que comenzar desde cero y no se les hacen valer sus derechos, tanto como los niños, madres, padres. Son situaciones muy comovedoras y difíciles».

Aunque el 60% tiene permiso para trabajar legalmente, la realidad es otra: solo el 2% tiene empleo formal. Un 17% realiza trabajos informales mal pagados —limpieza, construcción, ventas ambulantes— y el 38% no percibe ingresos estables. La mayoría depende del ingreso de su pareja, aunque el 41.8% es, en la práctica, jefa de hogar.

«En Nicaragua nosotros vivíamos de la cosecha de la siembra, siempre había productos para consumir. Ahí no pagaba nada, pero aquí todo tiene que pagar, si no trabaja no come y yo no trabajo, simplemente mi esposo trabaja. Mi esposo trabaja, pero no es suficiente, entonces solamente comemos un tiempo», explica una entrevistada sobre la precariedad crítica que enfrentan.

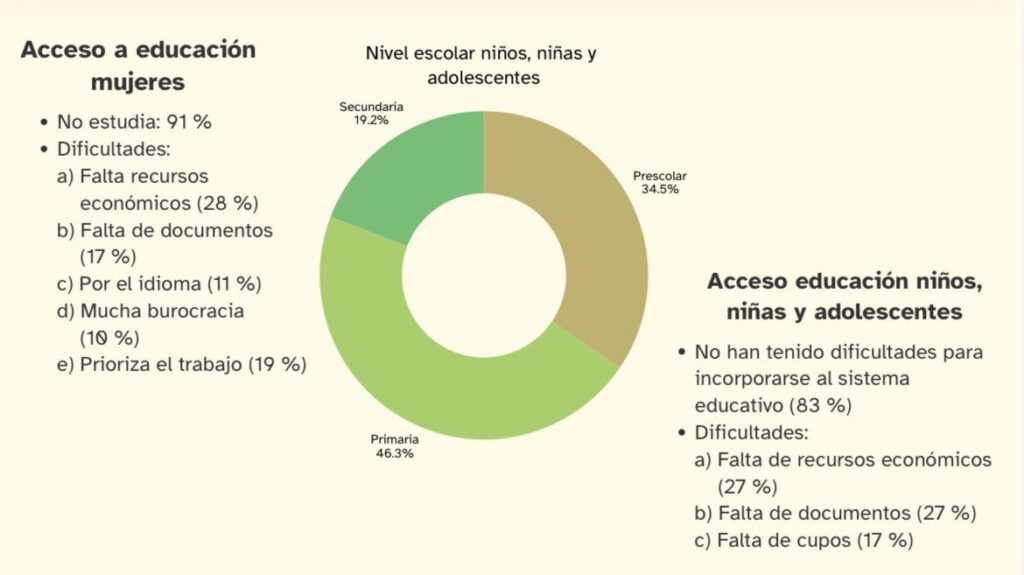

El 91% de estas mujeres no estudia: no hay tiempo, no hay recursos, no tienen documentos o no hablan español con fluidez. Sus hijos sí van mayormente a la escuela, pero enfrentan discriminación, falta de cupos y las secuelas de vivir en la pobreza.

Y está el tema de la salud: el 70% no pudo acceder a servicios médicos en el último año. Embarazos sin control, enfermedades crónicas sin tratamiento, secuelas de violencia sin atención. El sistema las deja fuera.

«En el EBAIS cuando uno va y tal vez no sabemos hablar bien, expresarnos, nos miran raro. Cuando no hablas bien te dejan tirado, ahí no te atienden», relata una mujer sobre la violencia institucional que enfrentan. El 43% identificó instituciones donde les negaron información, destacando clínicas y EBAIS (17%), el IMAS (15%) y Migración (14%).

El desplazamiento no las liberó de la violencia. Muchas de estas mujeres enfrentaron matrimonios forzados siendo niñas —el 40% tuvo su primera unión antes de los 18 años y el 11% antes de los 15 años—, embarazos adolescentes —el 41% tuvo su primer embarazo en la niñez o adolescencia— y golpes dentro de sus hogares desde antes de llegar a Costa Rica.

Aquí, aunque están lejos de los colonos y de la policía orteguista, la violencia cambia de rostro pero no desaparece. El mapeo revela cifras alarmantes: el 41% identificó agresores de violencia verbal, el 40% violencia económica, el 39% violencia física y el 36% violencia sexual. Los principales agresores son sus parejas actuales (21% en violencia verbal, 17% en violencia física y sexual) y otros parientes.

El desplazamiento mismo es violencia: perder la tierra es perder el territorio sagrado, la lengua, los rituales, la comunidad. Es quedar desnudas, sin raíces, en un país que no siempre las reconoce como sujetas de derechos.

Pero estas mujeres no se rinden. «La peor dificultad que hay aquí es el trabajo, es muy difícil encontrar trabajo las mujeres aquí. Entonces, metés los papeles, más bien los agarran y los tira. Eso se llama discriminación, nosotras las nicaragüenses somos luchonas», denuncia una participante.

Cuidan a sus hijos, tejen redes de apoyo entre ellas, buscan maneras de generar ingresos, sueñan con un futuro mejor. Hablan con claridad de lo que necesitan: emprendimientos productivos para generar ingresos propios, reconocimiento de sus estudios nicaragüenses, cursos técnicos adaptados a sus necesidades culturales y lingüísticas, acceso a educación y salud, procesos de formación en derechos y, sobre todo, ser tratadas con respeto.

No piden caridad. Piden justicia. Piden que se reconozca que son sobrevivientes de una violencia estructural que no comenzó en Costa Rica, pero que aquí se perpetúa de otras formas.

Las mujeres indígenas desplazadas cargan sobre sus hombros una crisis humanitaria silenciosa. Son madres, cuidadoras, trabajadoras, luchadoras. De ellas depende también el futuro de sus hijas e hijos, que crecen entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno.

Atenderlas no es un favor: es un deber. Es reconocer décadas de violencia histórica. Es cumplir con los derechos humanos. Es devolverles algo de la dignidad que el destierro les arrebató.

Mientras tanto, ellas siguen adelante. Porque la esperanza, dicen, es el único territorio que nadie ha podido quitarles.

Nota: Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas entrevistadas.