Mujeres miskitas en Costa Rica: el miedo de perder a sus hijos en tierra ajena

«Cuando llega el PANI, sentimos pánico. Creemos que nos van a quitar a nuestros hijos», cuenta Lakia, quien conoce de cerca el dolor de madres miskitas desplazadas que enfrentan un sistema que no las comprende.

Para las mujeres miskitas nicaragüenses que huyeron de su tierra buscando protección en Costa Rica, el desplazamiento forzado no termina al cruzar la frontera. Lejos de encontrar la seguridad que anhelaban, muchas han descubierto que criar a sus hijos en un país ajeno implica enfrentar nuevos miedos: citas intimidantes con autoridades, amenazas de perder la custodia de sus niños y la angustia de no poder explicarse en su propio idioma.

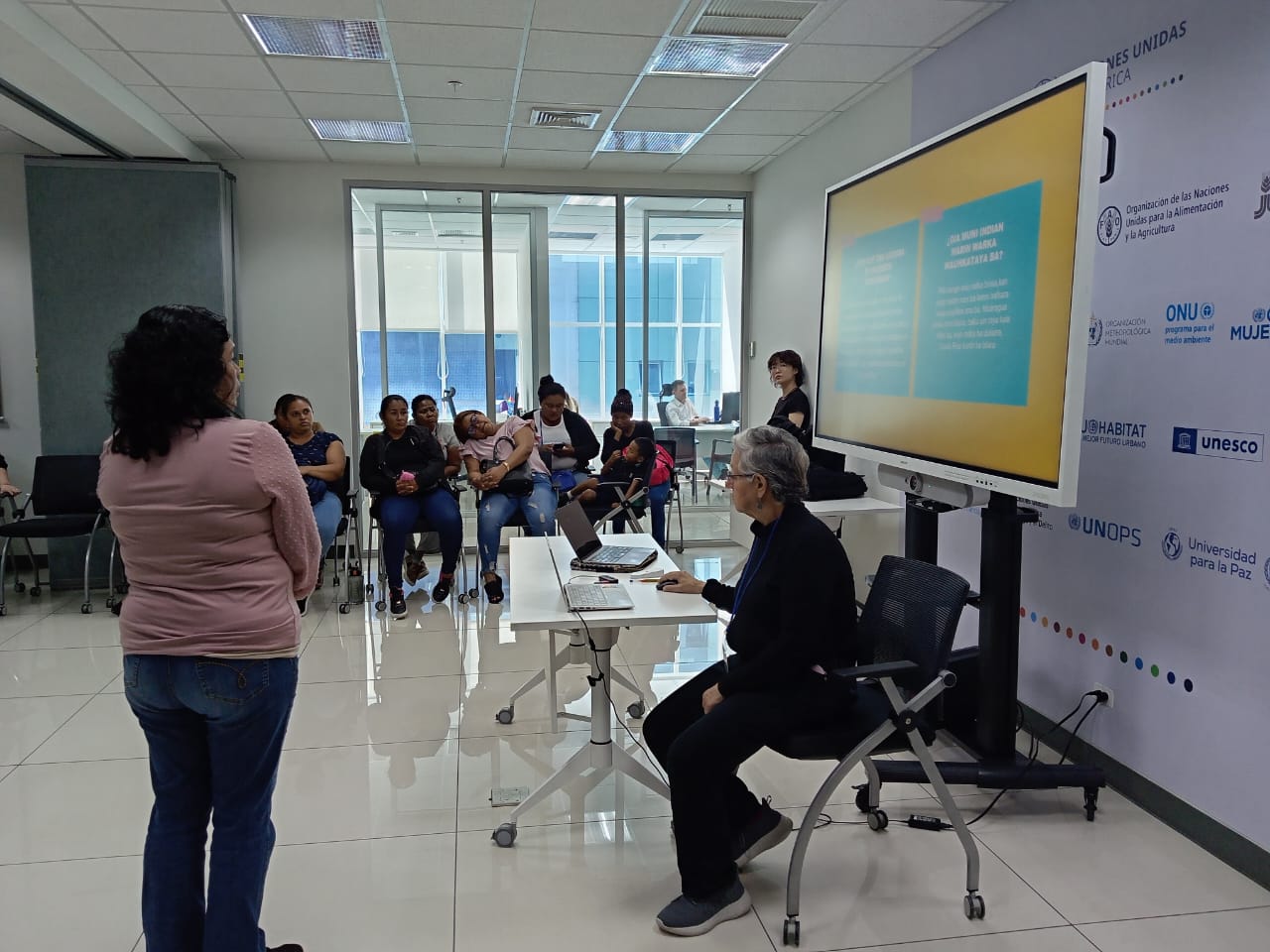

Estas realidades salieron a la luz en un encuentro histórico celebrado en el edificio de las Naciones Unidas en San José, facilitado por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas). Allí, mujeres miskitas e indígenas se sentaron frente a autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la institución costarricense encargada de proteger a la niñez, junto a defensoras de derechos humanos, para compartir sus vivencias más dolorosas.

Los testimonios desgarraron el ambiente. Madres que fueron citadas a audiencias sin traductores que hablaran miskito. Mujeres que firmaron documentos sin entender qué decían. Familias que viven bajo la sombra constante del temor a que les arrebaten a sus hijos.

«Las mujeres se sienten muy nerviosas, no saben cómo comunicarse, y algunas ni siquiera entienden por qué las citan», explicó Lakia, activista miskita y defensora incansable de los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes. «Aunque hemos conocido cuatro casos directos en los que ya hay amenazas de custodia, son muchas más las mujeres que viven con este miedo cada día».

La barrera del idioma no es solo un obstáculo técnico: es una pared que las deja indefensas ante un sistema que decide sobre el futuro de sus familias sin que ellas puedan hacer oír su voz.

Ana Quiroz, directora de Cisas, denunció casos en los que se les quitaron niños a sus madres durante seis meses sin explicación clara. «Eso deja traumas profundos en los niños», señaló con firmeza. «Algunas mujeres fueron intimidadas para no contar las barbaridades que han vivido».

Son historias que permanecen ocultas, susurradas entre vecinas en comunidades como Pavas, La Carpio, Purral y Alajuelita, donde la población miskita desplazada intenta reconstruir su vida lejos de casa, pero nunca lo suficientemente lejos del miedo.

Una gota sobre una piedra

Francella Rivera, gerente técnica del PANI, reconoció que existe desconfianza hacia la institución. «El PANI no quita niños, los protege», afirmó, atribuyendo el temor de las comunidades a «creencias y malas experiencias transmitidas por terceros». Rivera se comprometió a mejorar la comunicación y establecer alianzas interculturales que permitan un trato más sensible hacia estas familias.

Sin embargo, para Quiroz el camino apenas comienza. «Esta reunión es apenas una gota sobre una piedra, pero seguiremos insistiendo hasta que haya un cambio real en la actitud institucional», afirmó.

El próximo 21 de noviembre, Cisas presentará un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de las familias miskitas en Costa Rica, resultado de encuestas realizadas a 670 hogares por 14 encuestadoras miskitas. El estudio busca documentar con rigor las condiciones de desplazamiento, pobreza y discriminación que estas comunidades enfrentan día a día.

Porque detrás de cada estadística hay una madre que extraña su tierra, un niño que no entiende por qué vive con miedo, una familia que solo buscaba un lugar seguro donde empezar de nuevo.

El encuentro concluyó con un consenso crucial: no se puede proteger a la niñez sin atender la pobreza ni las dificultades migratorias que atraviesan estas familias. La vulnerabilidad de las mujeres miskitas desplazadas quedó en evidencia, al igual que el enorme desafío de construir un sistema de protección que sea verdaderamente inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural.

«No se puede confundir pobreza con descuido», advirtió Quiroz. Son madres que, a pesar de haber perdido todo al huir, siguen luchando cada día por mantener unidas a sus familias. Madres que merecen ser escuchadas en su propio idioma, comprendidas en su contexto cultural y respetadas en su dignidad de mujeres indígenas desplazadas.

Sus hijos no necesitan ser «protegidos» de ellas. Lo que necesitan es un sistema que proteja a toda la familia del desamparo, la discriminación y el miedo que nunca debieron conocer.